走近張愛玲

《滾滾紅塵》劇照。(林青霞提供)

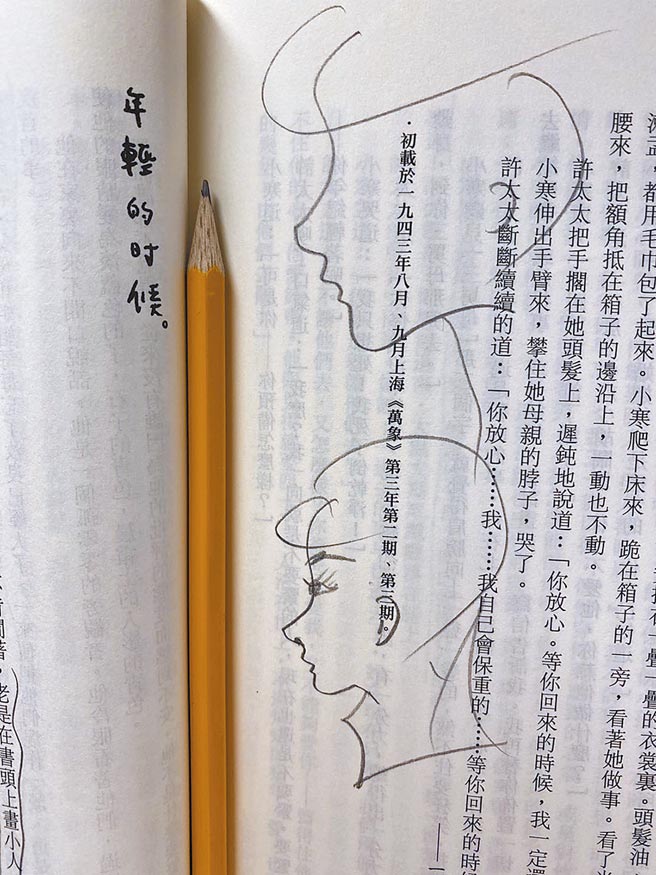

林青霞手繪圖。(林青霞提供)

張愛玲手繪圖。(林青霞提供)

最近一個月把能找到的有關張愛玲的著作、信件、訪問稿和學者的評論,統統放在牀頭從晚上看到天亮,跟朋友聊張愛玲一聊兩三個鐘頭,朋友說我都變成張迷了。

張愛玲寫的《小團圓》一出版我就買了,每次看看就放下,在牀頭一放就是11年。正如宋淇說的第一、二章太亂,有點像點名簿,可能吸引不住讀者「追」讀下去,我記人名最差,經常看着看着就走神。年頭因爲新型冠狀病毒的關係,許多時間待在房裡倚在牀上看書,不時掃到牀頭小桌上的《小團圓》,彷彿它在向我招手,於是我下定決心仔仔細細從頭讀到尾,讀到一半男主角邵之雍出現我就放不下了,驚心動魄的吸引着我看完。有些畫面非常熟悉,彷彿在《滾滾紅塵》裡出現過,心中納悶,我拍的時候《小團圓》還沒出版,三毛編劇時怎麼就知道劇情的?雖然之前大家都說我演的是張愛玲,我也沒去證實,那時候我沒接觸過張愛玲的書。

看完《小團圓》我再拿出《滾滾紅塵》DVD仔細看一遍,發現劇情其實並沒有完全複製張愛玲和胡蘭成的故事,只是女主角沈韶華的身分是作家、男主角章能纔是漢奸、戲的開場沈韶華被父親關起來、中場男主角避難期間女主角到鄉下去找他,發現他已經有了別的女人,從此分手,這一小部分像而已,其他全是三毛的精心創作。我估計三毛是從張愛玲早期的散文和胡蘭成的《今生今世》中汲取了創作靈感。三毛必定是非常欣賞張愛玲,她是在向張愛玲致敬。我倒真希望我演的是張愛玲,就算沾到一點邊也夠我沾沾自喜的了,尤其是現在自己也喜歡寫寫文章。

開始全面走進張愛玲的世界,是在一個月前,有一位朋友傳來三十四集的許子東《細讀張愛玲》音頻節目,因爲打不開,我第二天即刻買了幾本許子東的同名著作,自己留一本,其他分送給朋友,以便交流心得。在讀書之前,先把他要討論的文章看了,把平鑫濤送給我的整套張愛玲找出來,還有胡蘭成全集和一些有關張愛玲的書籍,一本一本看,這也是我第一次那麼有系統的讀書。

胡蘭成寫的「民國女子」真是把我迷醉了。他躺在院子草地上的籐椅曬太陽,看蘇青寄給他的《天地月刊》雜誌,翻到張愛玲寫的「封鎖」,不覺坐直起來,細細的把它讀完一遍又一遍,他覺得大家跟他一樣面對着張愛玲的美好,只有他驚動得要聞雞起舞。這樣的知音難怪張愛玲第一次跟他見面就聊了五個小時,送她回家到衖堂口時,胡蘭成說:「你的身裁這樣高,這怎麼可以?」原來他不高啊?我還以爲胡蘭成像《滾滾紅塵》裡的章能才那麼高大英俊而有書卷氣呢。但只這一聲就把兩人說得這樣近。胡蘭成的語言和文字既感性又性感,讓心高氣傲的張愛玲卸了甲繳了械。據胡蘭成的回憶,張愛玲送給他的照片後面寫着「見了他,她變得很低很低,低到塵埃裡,但她心裡是歡喜的,從塵埃裡開出花來。」明知道他有兩個老婆五個孩子,還是跟他說:「我想過,你將來就只是我這裡來來去去亦可以」,張愛玲愛得真慘烈。

最近一個月把能找到的有關張愛玲的著作、信件、訪問稿和學者的評論,統統放在牀頭從晚上看到天亮,跟朋友聊張愛玲一聊兩三個鐘頭,朋友說我都變成張迷了,我開玩笑的說我不是張迷我是胡迷,胡蘭成的文字讓我陶醉,張愛玲讓我想一步一步的走近她,在文字的世界中與她相知。

張愛玲在〈談看書〉中引用法國女歷史學家佩奴德的一句話「事實比虛構的故事有更深沉的戲劇性,向來如此」,並說恐怕有些人不同意,不過事實有它客觀的存在,所以「橫看成嶺側成峰」。我向來喜歡看真人真事的書,總認爲人家用真實的生命譜寫他們的故事是再珍貴不過了。張愛玲一生的傳奇和強烈的戲劇性絕對是毋庸置疑的。

張愛玲的外曾祖父是晚清重臣李鴻章,父親、母親和繼母都出身官宦之家,她卻沒有因此得到任何好處,只稍微提一提就被同期的女作家潘柳黛嘲諷「黃埔江淹死一隻雞就說成是雞湯」。張愛玲在九O年代出的《對照記》裡有一段,跟祖父母的關係只是屬於彼此,看似無用、無效,卻是她最需要的,他們只靜靜地躺在她的血液裡,等她死的時候再死一次,最後一段只有四個字「我愛他們。」這麼莊重的四個字出自她的筆下讓我非常驚訝,她是如此孤傲,看她的文章似乎從來沒有寫過她愛誰的,可見她是多麼需要愛人和被愛,我看不出她父母愛她,也看不出她家人愛她。

都說張愛玲對人情世故十分冷漠,讀完《張愛玲私語錄》才知道她情感之豐沛。宋淇、鄺文美夫婦對張的才華極度的欣賞,以致於在精神上和生活細節上無條件的付出。在他們四十年的書信往來中,充分感覺到張愛玲的溫暖和柔情的一面。一九五五年張搭船赴美國紐約,送船的只有宋淇夫婦,船一離港她就痛哭不已,她母親黃逸梵自她四歲起就經常理箱子遠赴重洋,她也只是淡淡的,並沒有哭。在美期間張一天總要想起鄺文美兩次,生活上發生的事情她已先在腦子裡跟鄺說了一遍,看到善良優雅的好女子也總要拿鄺比一比,結果還是感覺鄺勝於她們。到了八零年代他們三人都患有重病,信裡互相慰問和勉勵對方,即使病體欠安,宋氏夫婦還是爲張愛玲奔波張羅,鄺文美經常爲她跑郵局,張愛玲寄了三百塊美金給她,讓她付些雜費和計程車費,我又一次驚訝,鄺的付出豈是三百美金了得的,鄺也感尷尬,但爲了避免張尷尬只好收下,張事後還解釋這是跟她姑姑學的,什麼都要算得清清楚楚,一九五七年她母親黃逸梵在英國去世前曾寫信給她想見她最後一面,張也只在回信中寄了一百塊美金,但她卻在臨終前立下遺囑把著作權、遺產全都給了宋氏夫婦。他們三人之間的信任和深厚的情感人間少有。

張愛玲在一九三九年,她十九歲時寫的〈天才夢〉,最後兩句「生命是一襲華美的袍,爬滿了蝨子」,彷彿她一早就預知自己的未來,或是她一早就設定一個無形的牢籠,自己一步步的走進去。在《小團圓》裡做母親的蕊秋對女兒九莉說:「我只要你答應我一件事,不要把你自己關起來。」張愛玲真實的人生裡,生命最後十幾年被蝨子所困,她把自己關起來誰也不見。記得一九八一年我在舊金山,獨家出版張愛玲書的皇冠雜誌社社長平鑫濤打電話給我,他在加州,想跟張見一面,她都不肯見他。那段期間她幾乎每個星期搬一次家,住過許多汽車旅館,因爲皮膚病的關係一天要照十三個小時的日光燈,每半個小時要用水把眼睛的蟲洗掉,臉上的藥膏被沖掉又要補擦,這樣一天共花二十三個小時在日光燈下,我直覺認定這是一種精神上的病症,照理說不可能換那麼多地方還有蝨子,眼睛也不可能會生蟲,於是我打電話請教精神科醫生李誠,李誠懷疑是驚恐症和身體上的幻覺,嚴重了會感覺蟲在身上爬,我說其實是不是並沒有蟲?他說是的,但他說這是可以醫治的。

我認爲張愛玲是生命的鬥士,她在一九六八年接受殷允芃的訪問時說「人生的結局總有一個悲劇。老了,一切退化了,是個悲劇,壯年夭折,也是個悲劇,但人生下來,就要活下去,沒有人願意死的,生和死的選擇,人當然是選擇生。」想想她一個人在加州,自己不開車,要看牙醫、要看皮膚科醫生,還要不停的搬家,但她從來沒有放棄過,努力的活着。最終在一九九五年九月九日,被發現在洛杉磯Westwood家裡靜靜的離開人世。她的遺囑執行人林式同去接收遺體時記載當時的場景,他說張愛玲是躺在房裡唯一的一張靠牆的行軍牀上去世的,她的遺容安詳,只是出奇的瘦,保暖的日光燈在房東發現時還亮着。一九九五年九月三十日,她七十五歲生日那天,林式同將她的骨灰灑在太平洋上,灰白的骨灰襯着深藍的海水向下飄落,被風吹得一朵朵,在黃色的太陽裡飛舞着,灰落海里,上面覆蓋着一片片紅玫瑰與白玫瑰花瓣。張愛玲的一生比任何虛構的小說都富有深沉的戲劇性。

張愛玲的名氣沒有因爲她離開人間而降低,她的文字留下了數不清的經典句子,她說:「成名要趁早啊,來得太晚,快樂也不那麼痛快。」相信張愛玲一生最快樂最痛快的日子是一九四三年和一九四四年,那是她創作的高峰期,多產而佳作連連,就像她形容曹雪芹的《紅樓夢》是現代小說一樣,她即使寫於半個世紀前的作品,現在看起來亦是非常當代。《紅樓夢》有紅學,張愛玲也有張學。她在二十三歲已經大大享受到成名的快樂了。

張愛玲是在成名初期認識的胡蘭成,在胡蘭成眼裡張愛玲是民國世界的臨水照花人,他說看她的文章只覺得她甚麼都曉得,其實她卻世事經歷得很少,但是那個時代的一切自會來與她交涉,好像「花來衫裡,影落池中」。你看要不要命。一個作家能夠得到如此懂得她的知音,怎麼都值了。他們精神上吃得飽飽的,胃口倒無所謂。據胡蘭成最親密的姪女胡青雲的口述回憶錄《往事歷歷》中描繪「他們家裡只有兩個碗,一個大碗一個小碗,大碗是胡蘭成用,小碗是張愛玲用,小菜只有一隻罐頭,油燜筍。從廚房裡開好拿出來,也沒倒出來,直接吃,別的菜一點也沒有。」

三毛生前曾經跟我約定一起去旅行,帶着我流浪的,但最後她卻步了,理由是我太敏感,很容易讀出她的心事。我也曾想過如果在張愛玲面前肯定無地自容,她的眼睛像X光,裡裡外外穿透人,在她文章裡,對人的外表、長相、穿着、動作都有詳盡的描繪,連人家心裡想什麼她都揣測得很深,正如胡蘭成說她聰明得似「水晶心肝玻璃人」。張愛玲在文字裡提到過我朋友江青,她在給夏志清的信上說「江青那麼醜怎麼能演西施,將來電影一定不賣座」,江青跟我聊起一點也不介意,我們兩個還笑得不得了,我跟她說,被張愛玲點到名是你的榮幸。在紐約張愛玲去按李麗華的門鈴,她寫道「李麗華正在午睡,半裸來開門」。我問金聖華難道李麗華上面不穿衣服就來開門?金聖華笑說那表示衣冠不整。

張愛玲的文字像是會發光似的,每顆字都是一顆鑽石,閃閃發亮的串成好句子就像一條鑽石項鍊,讓你忍不住一看再看,有時會默唸幾遍。她筆下的人物都像是活着的,讓你愛、恨、情、仇跟着她轉。《小團圓》裡九莉愛邵之雍我跟着愛,九莉後來鄙夷邵之雍那句「亦是好的」,讓我本來覺得心動的話霎那間也可笑起來。她痛苦的感覺,「五中如沸,混身火燒火辣燙傷了一樣」,我心絞痛,因爲她把那痛徹心肺的感受透過筆尖真實的呈現在你心上。她那特有的張氏幽默,看得真過癮。在散文《私語》裡,她形容她從被關了半年的父親大宅裡逃出,「每一腳踏在地上都是一個響亮的吻。」緊要關頭叫了黃包車竟然還要講價,並且高興着沒忘了怎樣還價。在〈第二爐香〉那二十一歲的英國女孩愫細,純潔天真得使人不能相信,她和四十歲大學教授的新婚之夜,穿着睡衣蹬着拖鞋狂奔的逃出夫家,拖鞋比人去得快,人趕上了鞋,給鞋子一絆。這麼生動的電影畫面隨處可見,讓你難以忘懷。

短篇小說〈年輕的時候〉第一段「潘汝良讀書,有個壞脾氣,手裡握着鉛筆,不肯閒着,老是在書頭上畫小人。他對於圖畫沒有研究過,也不甚感興趣,可是鉛筆一着紙,一彎一彎的,不由自主就勾出一個人臉的側影,永遠是那一個臉,而且永遠是向左。」我看了心裡一驚,那不就是我嗎?我讀初中時一樣喜歡在課堂上用單線畫女孩的側面,也是臉向左方,我立刻拿出鉛筆在書上畫出我當時畫的側面女子,發覺嘴巴那塊不成比例,又畫另一個,靈光一閃在額前一勾,代表覆額頭髮。後來在《沉香》發現張愛玲一張女士速描額前那一勾,竟然跟我勾得一模一樣,難道她也是隨手一勾的嗎?我拍過的一百部戲唯一一次演作家,角色竟然以張愛玲爲原型。這千絲萬縷,到底還是與張愛玲有一線牽。

一九八八年秋天,我拎着兩盒鳳梨酥,爬上三毛在臺北寧安街四樓的小公寓,聽她讀《滾滾紅塵》劇本。三毛一句一句的念給我聽,讀到興起她播着四零年代的音樂,站起來一邊踩着舞步一邊演給我看,我陶醉在她忘我的演繹中。現在想起,原來當時她的身體裡住着三個作家,一個三毛自己、一個張愛玲、一個劇中的女作家沈韶華,她萬萬沒想到在她眼前看得目瞪口呆的林青霞,將來有一天會把張愛玲和她的故事寫進自己的文章裡。