深深感念,七十年恩義

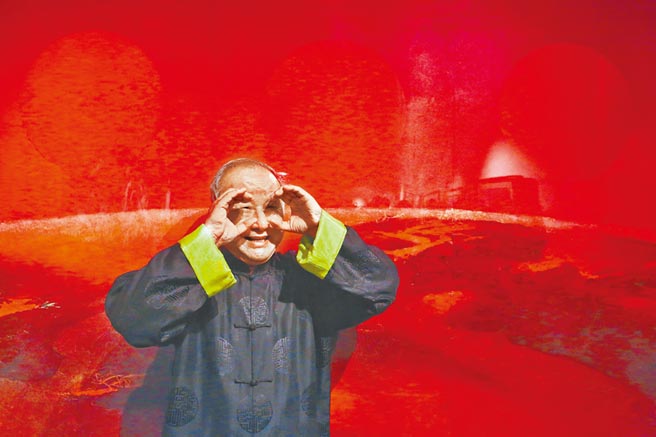

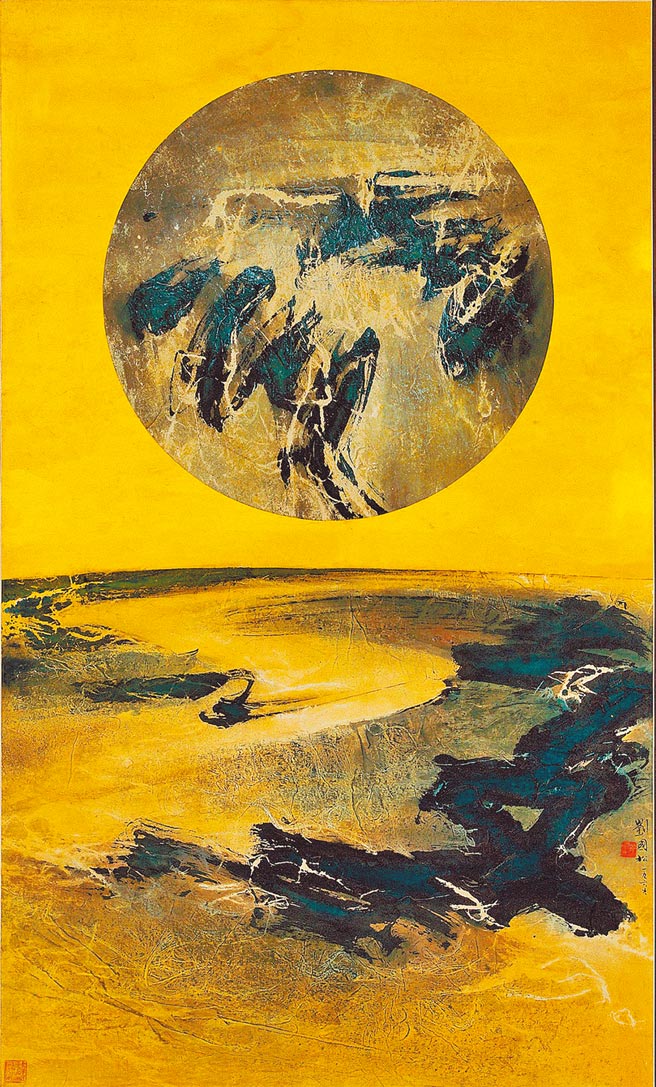

劉國鬆爲少數關注人類登月事件的前輩藝術家。(高美館提供/本報資料照片)

七十年前,我十七歲,一個遺族學校中學生,踏上了基隆碼頭,開始我在臺灣的人生。

父親死於對日抗戰,母親留在大陸,我在戰亂流離中,跟着學校撤退到臺灣,寄宿在師大附中的大禮堂改成的宿舍裡。除了同學,除了學校,我無依無靠,要獨自在這亂世中生存下去。

那一年,我想念留在家鄉的媽媽,想念得毫無辦法,就在教室裡用一張小明信片,畫了一幅小畫,是一個小孩子,淚水溢滿的大眼睛望着前方,題寫着「媽媽你在哪裡」。那是我當時心情的寫照。

母親是北京通縣一戶大戶人家的女兒。父親是山東人,不願忍受軍閥和日本人的軍威,南下參軍北伐,成功後部隊駐紮在通縣,結識了母親,不久就生下了我。抗戰爆發後,父親在上海受傷,回湖北樊城補充兵源,這是我與父親見到的最後一面,最清楚也是最後的記憶。不久,他就在保衛大武漢的激戰中壯烈犧牲。隨後的七年,母親帶着我和妹妹隨軍隊留守處四處逃亡,最後被日軍俘虜,母親半生省吃儉用存下來的積蓄,被日兵一搶而空,從此家破人亡,母親也因爲無法過活而改嫁。

八年抗戰,居無定所,我從未好好讀過書。勝利後,我如飢似渴地讀書,好像要把失去的光陰補回來。爲了讓我去報考全公費的南京國民革命軍遺族學校,母親將家中僅有的錢拿出來,也只夠買一張由漢口去南京的船票,如果考不取的話,我只能流落南京街頭。幸好我順利考上了。1949年,我才能跟隨遺族學校輾轉來臺,進入臺灣省立師範學院附中讀高中一年級。我的命運因此改變。

高二後,我以同等學歷考取了臺灣省立師範學院藝術系(今國立臺灣師範大學美術系)。畢業後立刻成立「五月畫會」(1956年),發起了現代藝術運動,同時赴基隆市立一中,開始美術教育工作,至今,竟也超過一甲子了。雖然其間臺灣的美術系曾拒我於門外,香港中文大學卻於1971年邀我去美術系執教,並出任該系主任之職。但在1992年退休後,朋友們留我在香港,家人要我去美國,我還是堅持回臺灣定居。作爲一個流浪四方的「東西南北人」,臺灣終究是我這一生住得最久的地方,感情最爲深厚,是我的第二故鄉。

回顧此生,或許因是烈士遺族,無親無依,只能自立自強,個性不免倔強好強,獨自撐持,即使有心事委曲,也從不輕易對人言說。這就容易遭致誤解和攻訐。萬幸的是,此生中竟有好幾位恩師、貴人、知己,在明處暗地,給我人間最難得的情義恩助。感激之情,我一直深藏心中。

過去,朱德羣老師畫展與張隆延教授書展,以及前些時知己好友余光中教授辭世後,我都曾寫文章公開深致感念之情。然而在我心中,還有幾位不能遺忘的恩人,雖已不在人世,我仍然想借此次高雄美術館的展覽,向他們致上最高的感恩之意。

首先,我要感謝的是廖繼春與虞君質兩位恩師。廖繼春是我在師大的油畫老師,由二年級一直教到畢業,將從來都沒看過油畫的我,從如何用油調色教起,一直到野獸派與立體派的筆法之異趣。1956年暑假,他鼓勵安排我們同班同學郭東榮、李芳枝、郭豫倫和我四人在師大素描教室舉辦「四人聯合西畫展」,隨後又在他的鼓勵下,於他的雲和畫室成立「五月畫會」。

廖老師對我個人又特別照顧。師大四年級時,由於趕製畢業畫作,沒有時間整理內務而被教官趕出宿舍。因爲我只身在臺沒有背景,無處棲身,廖老師聽說之後,立刻收容我在他畫室住下,一直到我去中學實習爲止,使我免於流落街頭。

最讓我感激涕零的是他對我的提攜。1959年,我在基隆市立一中教美勞,一天廖老師打電話給我,問臺南成功大學建築系郭柏川教授要他推薦一位學生做助教,問我願意去嗎?我聽了完全沒有思考就一口答應了。

後來廖師母對內子說:「老師最喜歡劉國鬆的!郭教授要老師介紹他的得意門生,他第一個就想到劉國鬆!」由於廖老師的愛護,助我進入大學工作,後來纔有機會進入中原大學建築系任講師、副教授到教授。自此纔有多餘的時間從事創作。

虞君質教授是我大學一年級的《藝術導論》老師。他的一句「一切的藝術來自生活」,讓我放棄畫了五年的國畫而改變爲全盤西化,並且讓我進入思考的領域,常常想到藝術的本質問題,對我後來的創作過程與目標起了很大的作用。

五月畫會成立後,虞老師一直給我們許多指導與鼓勵。每次展出,都會爲文支持,更爲我們與保守的反對派筆戰,包括新儒學名人徐復觀教授在內。虞君質教授對我的最大的義舉,是1962年3月25日美術節時,我策劃了一個「全省現代畫會聯展」,由臺北國立歷史博物館主辦。正式開幕的上午,政工幹校的教師們,找到前一年剛在巴西聖保羅雙年展獲得榮譽獎的秦鬆的一張版畫,說是畫中有個蔣字是倒過來,誣指爲「倒蔣事件」。

虞君質教授立刻驚覺事態嚴重,必將連累一大批人,尤其是發起和領導展覽的五月畫會和我。他立刻發動師大老師支持五月畫會運動,帶頭參加五月畫會的老師,有廖繼春、王壯爲、孫多慈、馬白水,還有校外的張隆延教授(曾任板橋藝專校長)等。廖繼春與王壯爲老師,還拿作品參加一個多月後展出的第六屆「五月畫展」。在那戒嚴時代的高壓氣氛下,這幾位老師冒着政治風險,不惜挺身參加畫展,和我們站在一起,這樣的義俠仁風,這樣的護持學生,讓我一生感念不盡。

這個「倒蔣事件」,明明是高度敏感的政治事件,後來卻不了了之,讓當時的我,實在感到不解。三十幾年後,才知道還是因爲張隆延教授暗地裡見了蔣經國,爲我們解釋,因而沒有延燒下去。從此,臺灣的現代藝術運動走入了康莊大道。

最後我要致意的是,余光中兄爲我介紹的李鑄晉教授。李鑄晉是美國愛荷華大學的美術史教授,1964年來臺中參訪故宮博物院,光中兄請他吃飯要我作陪,目的是介紹我們認識。席中光中一直推介我,要李教授去看看我的畫。起初李教授推說太忙,恐抽不出時間,但經不起光中一再地讚美我的創作,最後勉強答應第二天上午十點鐘去我畫室。我還約了五月畫會所有畫友請他們各帶兩幅作品過來。李教授過了十點半後纔到,他下計程車後的第一句話說,他只有十五分鐘來看我,下面還有約會。但是當他看到我剛畫好的那張〈寒山雪霽〉時,半天沒有說話,最後他說:「我一直覺得中國畫應該改革,但怎麼改我不知道,今天你作的畫,正是我想要看到的。」最後我們談了一個多小時後他才離開。

沒想到他回美國後,就向洛克斐勒基金會推薦我,後來獲得該基金會一年的環球參訪旅行獎。由於我1966年初到美國後的表現,再加上英國劍橋大學名教授蘇立文(Michael Sullivan)9月在舊金山帝揚博物館(de Young Museum)的演講,大大讚美我後,基金會的執行長立刻將我的旅行獎由一年改爲兩年,還包括內子黎模華在內。

由於李鑄晉教授撰文與演講的推薦,1967年1月在紐約舉辦了第一次個展,紐約時報的藝術主編在21日的時報上給了我極佳的評論。隨後的兩年間,著名的堪薩斯市納爾遜美術館、西雅圖美術館、達拉斯現代美術館、丹佛市美術館相繼爲我舉辦個展。

1969年,李教授還用英文爲我寫了本傳記《劉國鬆:一箇中國現代畫家的成長》(LIU:The Growth of A Modern Chinese Artist),由臺北國立歷史博物館出版,1970年德國科隆東亞藝術博物館翻譯成德文出版。我想,後來紐約大學Conrad Schirokauer教授在美國出版的大學教科書《現代中國與日本》和在英國出版的《中國與日本簡史》,以及德國波昂大學Ursula Toyka-Fuong教授出版的《Bruchen und Bruche》都有大篇介紹我的繪畫理論與圖片,恐怕都是受李鑄晉教授這本書的影響。

最後就連香港中文大學聘請我去改革其美術系,也是恩人李鑄晉教授推薦的!回想起來,我這一生的轉捩點,就是因好友大詩人余光中教授向李教授極力推薦而產生的,能不讓人終生感激的嗎?

其實在臺灣和外國還有很多我應該感謝的人,但我在這裡首先要謝謝臺灣支持我的好朋友們。也要特別感謝臺灣的收藏家們,借出他們的收藏,熱心地支持高美館爲我舉辦的水墨創作展,在此誠摯地向他們致上最高的敬意。

最後,我想感恩我的母親,當年如果不是她不顧一切,傾盡家中所有,爲我買下一張船票,讓我到南京讀書,我就不會有機會來到臺灣,展開這一生七十年的創作歲月。我願意將這些作品,獻給母親,獻給這七十年來每一位有情有義、愛護過我的師友。